練習の後に「なんか膝が痛い」「でもケガじゃないから大丈夫!」そう思っていませんか?

実はその”ちょっとした違和感”がケガのサインかもしれません。

バレーボールで膝の痛みを抱える選手は多いですね。膝のケガは様々な病態があります。中でも多いのがジャンパー膝。ジャンプしない子でも同じような症状を訴える選手もいます。

今回はジャンパー膝の予防のための基本動作と予防のポイントをご紹介します。

内容

・ジャンパー膝とは

・予防策①:膝に負担がかからない動き方のポイント

・予防策②:ストレッチングは”やり方”が大事

●ジャンパー膝とは 診断名は「膝蓋腱炎」。膝のお皿の下や内側、お皿の周辺に痛みが生じるスポーツ障害(負担がかかって痛みが出るケガ)です。最初は運動後に痛みが出る場合が多いのですが、だんだん動作中も痛みが気になり始めるようになります。

捻挫や打撲のような外傷(ケガの原因がはっきりしているもの)とは違い、プレー動作の中で、積み重なった負担によって生じるケガなので、ちょっとした違和感を感じたら、早めに対応できるとベストです。しかしながら痛みが我慢しきれなくなって相談に来る選手がほとんどなのが現状です。

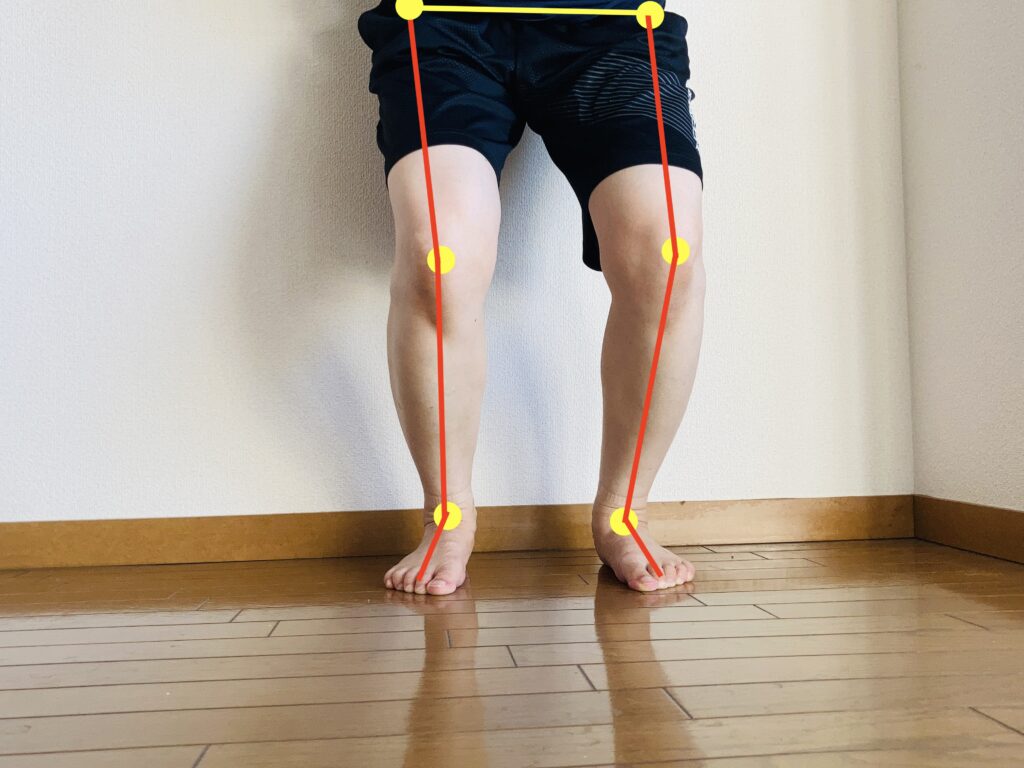

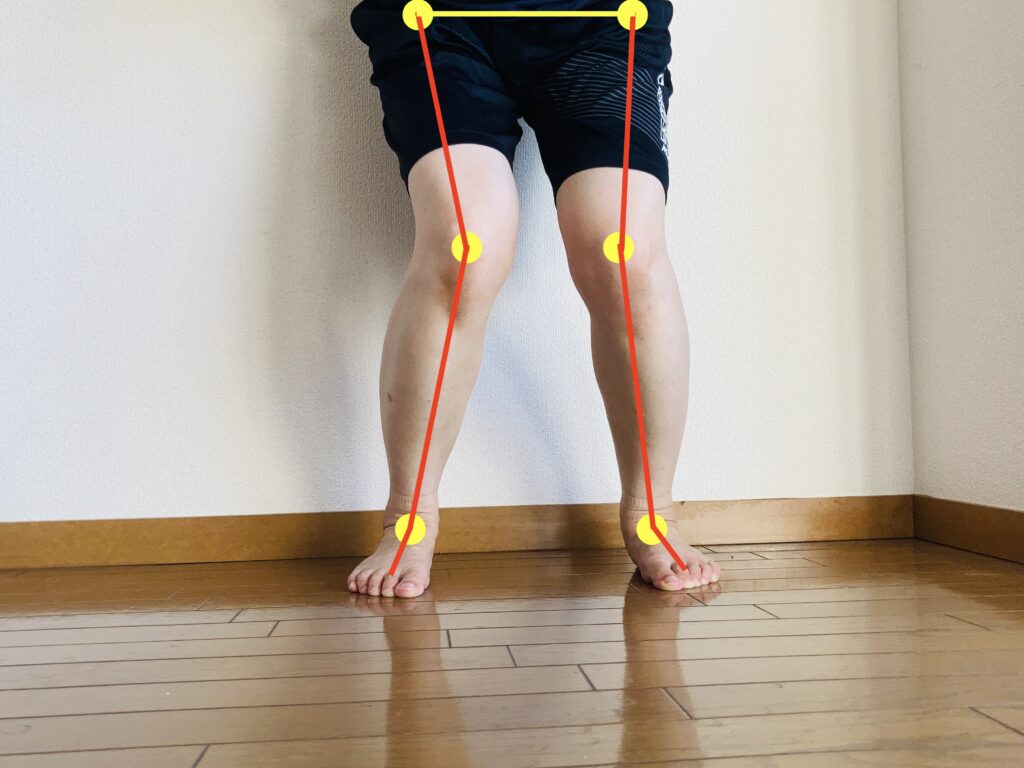

ジャンパー膝の原因の多くは、膝を曲げたときに”膝が入る(Knee-in)”ような動作の特徴が挙げられます。ジャンプの踏み込み、着地時だけでなく、レシーブ動作中などでも”膝が入る”動作が繰り返されると負担はかかり続けます。当然、そのままの状態で練習量が増えれば・・痛みが悪化する→治らない→長期化して悩む・・という負のサイクルが始まり兼ねません。

●予防策①:膝に負担がかからない動き方のポイント ジャンパー膝の原因が膝の曲げ伸ばし動作の方向が一因だと考え、バレーボールの基本動作である「構えの姿勢」を例に挙げてみます。

ポイントは膝とつま先の方向です。

写真1:NeutralとKnee-in

膝を曲げ伸ばしする時に大事な役割を担っているのが膝のお皿(膝蓋骨)です。このお皿は太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が支え、コントロールしていますが、運動の方向が変わるとそれぞれの筋にかかる負担の割合が偏ってしまい、その結果お皿の周囲に痛みが生じてしまいます。

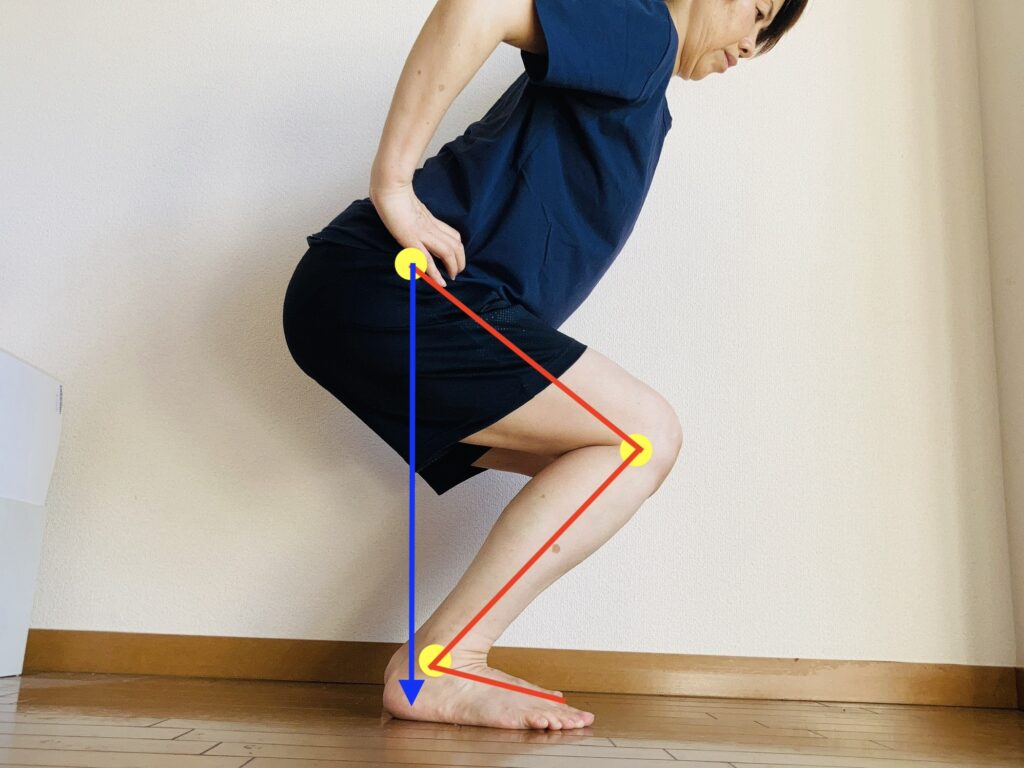

構えの姿勢を横から見てみましょう。足関節が硬い(=背屈ができない)ことによって重心の位置に違いが出ることがわかります。右の写真のように後ろに重心が残ると、膝の負担も大きくなりますが、ボールに対応しようとした時に上体が浮いたり、前に足が出ずその場に倒れてしまう、といったパフォーマンス低下も起こります。

写真2:下腿前傾角度の違いによる重心の位置

こういう動作は、普段の練習時に無意識で起こっています。ジャンパー膝を引き起こす原因となっていたり、ジャンプ力が上がらない原因にもなっていることが多いのです。

だからこそ正しく動くことを別途習得するためのフィジカルトレーニングを行うことは大事ではないかと考えます。

●予防策②:ストレッチングは”やり方”が大事 ジャンパー膝の予防のための代表的なストレッチングが、大腿四頭筋のストレッチ(写真1)。イラストのように、お皿に付着しています。特に、真ん中の大腿直筋から移行する腱はお皿を包み込んで脛の骨についています。

ストレッチングのポイントも「動かし方(やり方)」です。ベーシックなストレッチ(写真1)、股関節によって伸びる筋肉が変わります。お皿を包み込む腱をもつ大腿直筋は股関節と膝関節の動きに作用します。十分に筋を伸ばすためには、股関節も伸ばす(伸展)ように意識することです。

写真3:大腿前面のストレッチング

ストレッチングは単に筋肉を伸ばす・ケアするために行うもの、という意識から正しく動く(動かす)運動と捉えて欲しい。伸ばし方は、ちょっとした意識と知識を持つことで自分でコントロールできます。小さなその努力の積み重ねは大きいと思います。

●まとめ ケガの多くは急に起こったように見えて、実は少しづつ積み重なったものがほとんどです。これらはストレッチングを正しく行うことで防げるものも本当に多いです。

最初からプレーが上手い選手(うまく動ける選手)はいません。練習の過程の中で手探りで探しながら「効率良い動き」を獲得していくものです。長く競技を続けられる選手は、自分のプレーや体と向き合い、ケガを予防する術を学び、上手くなるために様々なことに取り組んだ努力の結果なのだと思います。

アスリートは身体が資本(財産)です。体に起こる”違和感”を無視せず、自分と向き合う時間は成長のチャンスです。自分の体を自分で守れるように、コンディショニングを少しづつ学びながら実践してくださいね!