3ヶ月に1度のフィットネステストがやってきました。上半期のシーズンも終わったところで測定を実施しました。いつもの測定メニューに加え、今回はFMS(ファンクショナル・ムーブメント・スクリーン)の中から「ディープスクワット」をチェックしました。目的や種目選択の意図、今後の計画について記録します。

<内容>

・FMS(ファンクショナル・ムーブメント・スクリーン)とは

・種目選択の意図と実際

・今後の計画

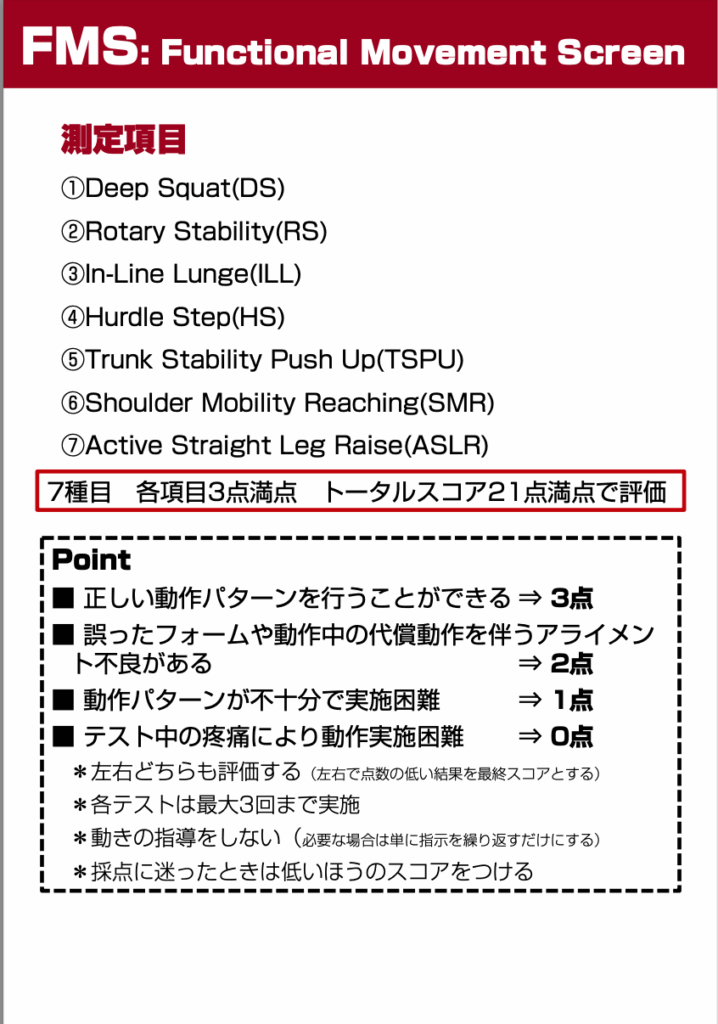

●FMS(ファンクショナル・ムーブメント・スクリーン)とは *動作パターンの標準的な指標として7つの動作(ディープ・スクワット/ハードルステップ/インラインランジ/ショルダーモビリティ・リーチング/アクティブ・ストレートレッグ・レインジ/トランクスタビリティ・プッシュアップ/ロータリー・スタビリティ)からなるスクリーニングテストです。

動作をする中で、機能障害(痛み・外傷や障害)や関節の可動域、筋力や運動連鎖が正しく実施されているかを点数で評価できるテストです。点数のみならず、選手の身体操作を観察でき、なかなか面白いです。大学のメディカルチェックでは全種目行っており、そこでは関節可動域の測定など複数の測定種目を組み合わせています。単独で行うより、動作のエラーが起こる原因などがより特定できるかもしれません。

●種目選択の意図と実際 今回はディープ・スクワットのみ評価を行いました。理由として全ての測定を行うと時間と人手がかかることもありますが(以前の経験から)1番の理由は、バレーボールの「構えの姿勢(パワーポジション)」の効率的な動作獲得のために”足関節の背屈可動域”と”胸椎の伸展可動域”の客観的評価を行うために、実施してみました。

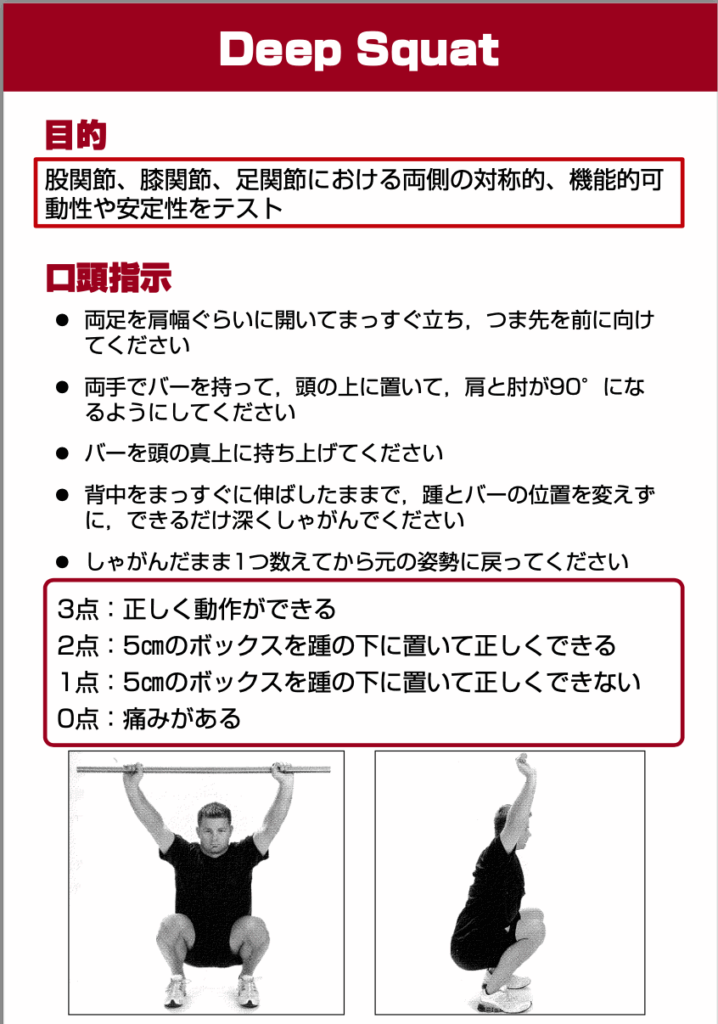

*ディープスクワット・テストの目的や評価については下記PDFまたはFMSマニュアル

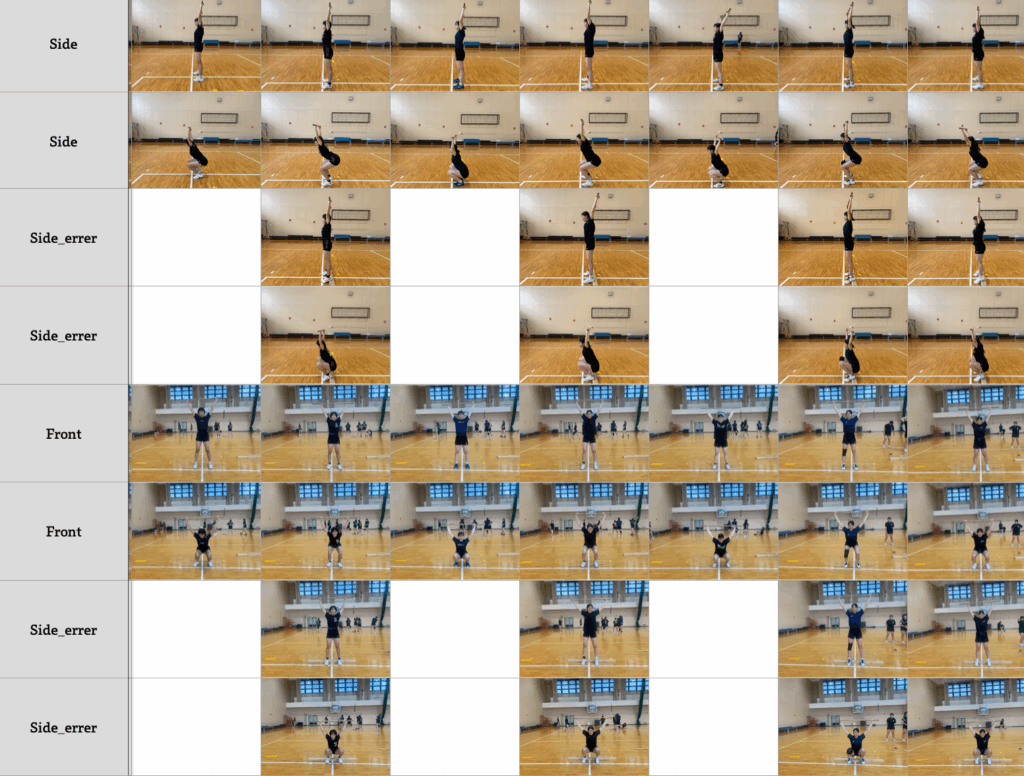

動作中の写真を、正面と横方向から①立位姿勢②しゃがみ込み姿勢を同時に撮影しました。正しくできない場合は踵に5cmの高さのボックスをおいて測定します。半数がしゃがみ込みができないため、ボックスを利用して実施しました。

動作中でもある程度評価はできますが、画像を並べると、人それぞれ特徴が出てきます。選手にも客観的に自分の動きを観察し、今後改善に向けて努力してもらうためにも、見えたところで評価をしていきたいと思います。

*こんな感じで画像を並べると特徴が見えてきます

①足関節の背屈可動域

エラーが出た8名(8/20)は踵に5cmのボックスを入れたらクリアできました。つまり「足首が硬い」ことでしゃがみ込みの動作にエラーが出ています。他にもつま先が外へ開き、膝が内に入る(Knee-in Toe-out)動作が普段から見られる選手もしゃがみ込みができない傾向が見られました

②胸椎の伸展と股関節の屈曲

腰痛やジャンパー膝を抱える選手に、「構えの姿勢」をとらせると、過度な骨盤の前傾、後ろ重心の傾向がみられます。結果、重心のバランスをとる代償として、胸椎伸展の可動域が不足(簡単にいうと背中が丸くなる)する運動連鎖が起こる気がします。でもそういう選手の「構えの姿勢」は、これまで積み重ねた不良姿勢がロックオンされている傾向が強い印象です。ストレッチや筋力的な不足は改善しつつ「構えの姿勢」を見直し、徹底して動作を訓練する必要もあるのではないか、と考察しています

●今後の計画 *可動性に焦点を当てたコレクティブエクササイズの一定期間の実施が FMS のスコアに影響を及ぼすことは参考文献で明らかになっているため、「足首が硬い」選手にはストレッチも意識づけしていきますが、画像を見ていくと全体的に股関節の屈曲筋である腸腰筋の弱さも、しゃがみ込みができない要因なのではないかと考えています。アジリティ(方向転換)能力を高めたい、という目標があるのでこの辺の動作パターンの獲得はクリアにしたいところです。

上半期、試合を重ねる中でフィジカルの課題も多く見つかりましたが、こういうテストで思うことは「基本」が大事。基礎体力、基本動作。

基本って1つなようで、それぞれの指導者で考え方が多様なものでもあります。私はバレーボールのスキルの基本に立ち返り「基本とは何か」「基本ができるとどんな動作パターンになるのか」。そこを実行できる筋力や関節の可動域をトレーニングという形で提供し強化していきたいです。

*参考文献:日本アスレティックトレーニング学会誌 第 4 巻 第 1 号 67-72(2018)可動性改善を目的としたコレクティブエクササイズがFunctional Movement Screen のスコアに及ぼす影響小山 貴之1) ,中丸 宏二2) ,相澤 純也3)