「姿勢が悪いから、速く走れないし、切り返し動作が下手なんだと思うんですが、どう姿勢を直せばいいのかがわからなくて…」とサッカー部の学生がトレーニング室を訪ねてくれました

具体的に改善したい動きは「スタート動作と切り返し動作」。実際の動作を動画で確認して問題点と改善ドリルの提供をしました。

今回は姿勢と動作の関連について提案したことをご紹介します

<内容>

・ニーズ分析→問題点の抽出

・動きのエラー動作の説明とインストラクション

・改善ドリルの提案

●ニーズ分析→問題点の抽出

今回はニーズ(本人が望むパフォーマンス)が明確だったこともありますが、彼の一番の目的は「自分の体がおかしいのはわかるが、何が悪くて、それをどういう方法で変えればいいのかがわからない」という点でした。

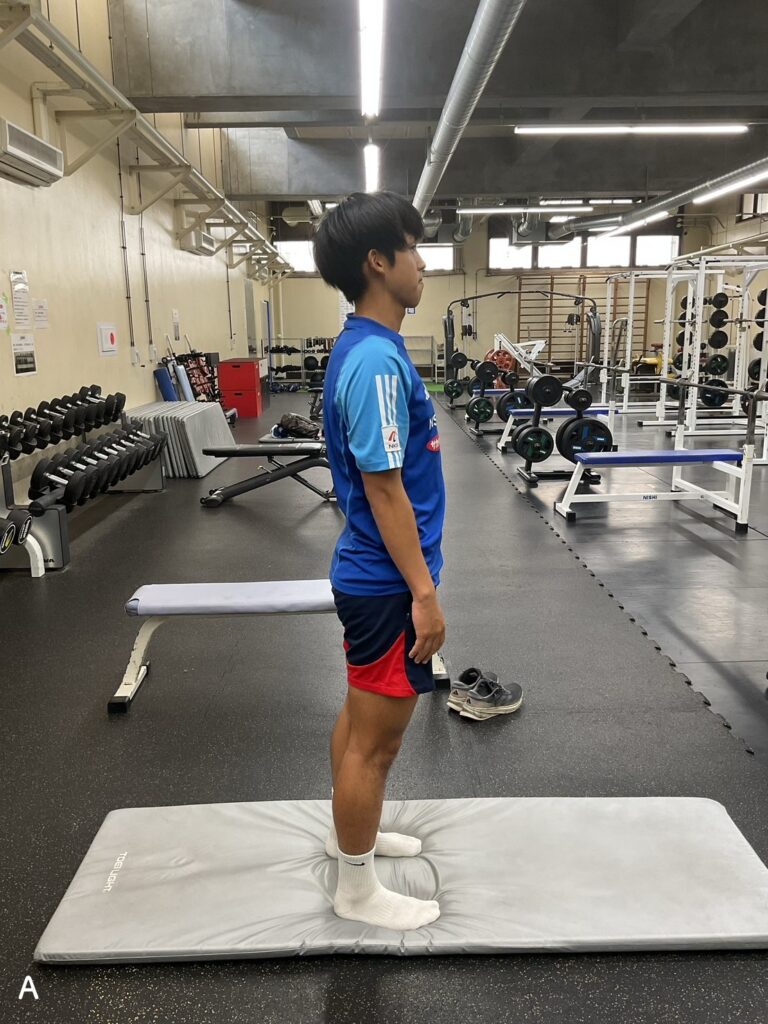

まず姿勢のチェックです(写真A)。写真B は写真Aにランドマーク(耳たぶー肩峰ー大転子ー膝蓋骨後面ー外果前方)を入れました。腰が反り返っていること(骨盤前傾)、顎が前に出て、背中が丸い(胸椎後弯)ことにより膝と外果のマークがラインより後方へ、重心が前であることを確認できます。

スタート時の動きや切り返し動作時においても、合図とともに背中が丸くなり、足関節の背屈角度が小さい(地面反力の方向をみる)ことで、前方よりやや上方へ力が発揮されてしまい次の一歩の踏み出しが一瞬浮いて、遅れてしまう様子が動画で確認できました。

写真Aより静的アライメントから考えられる問題点は以下の通り

#1 骨盤前傾による前方への重心偏位

#2 頭部の前方偏位と胸椎の後弯助長(円背)

#3 肩甲骨の外転、挙上による胸部の回旋制限

#4 下腿筋の伸長ストレスによる足関節背屈制限と足部アーチの低下

●動きのエラー動作の確認とインストラクション

いつも行なっているという動的ストレッチング動作(写真D)は、背中が丸く頭が下がっています。「頭からお尻、つま先までまっすぐに」インストラクションを伝え、写真Eのように修正し、最終的に写真Fのように膝を浮かし母趾球で支えるよう指示しました(写真Fはまだ膝が曲がり背中が丸くなっています)

ストレッチ後の姿勢が写真Cです。骨盤前傾が改善され、重心(赤印)からの垂線(点線)とランドマークを通ったラインの距離が近づいていることが確認できました。また、肩甲胸郭関節の可動域を改善するドリルも行ったため、胸椎が伸展し肩甲骨の位置が戻り、上腕がニュートラルポジションに位置しています。骨盤の前傾は少し改善されましたが、股関節の伸びが少なく下腿(ふくらはぎ)はまだ後方に残っています。

●改善ドリルの提案

立った時の感覚、特に重心の位置がすでに違うことは本人も確認できました。しかし片足立ちをさせると非常に不安定・・・骨盤前傾で股関節が伸展しづらく、重心が前へ傾いてしまいます。お尻のトレーニングとして行っていた「ブルガリアンスクワット」から、問題点#1 の改善として、股関節の屈曲と伸展動作が強化できる「ルーマニアンデッドリフト」を指導しました。このドリルは背中が丸くなるとできないので上半身の使い方も同時に習得できます。

両脚から片脚へレベルを上げて「シングルレッグデッドリフト」も指導し、問題点#5 の足関節の背屈制限は、ふくらはぎのストレッチングで改善することを提案しました。

今回はこのような手順でアプローチしましたがやり方は色々あると思います。思いつきやその時々の自分の考え方などで視点は変わりますが、クライアントが理解し変化を体感できたので良かったなあ・・・と思いました。

●まとめ

姿勢がパフォーマンスに及ぼす影響の大きさを再確認する機会となりました。速く走るため、切り替えし動作が素早くできるためのトレーニングはやってきているはずですが、姿勢不良はそもそも運動効率が損なわれている状態です。フィジカルトレーニングとパフォーマンスの間にもうワンステップ「効率良い身体づくり」というドリルが必要な場合もあります。

一番印象に残ったことを聞いてみると「”硬い” ”動かない”と最初は思っていた動作が、使い方がわかるとスムーズにできるようになったこと」とのこと。でも彼が即座に感覚の違いを掴み取れたのは、日頃からしっかりとトレーニングを積んでいるからこそ。レベルアップする1つのきっかけとなれば幸いです。