プライオメトリックスはトレーニング方法の一つで、主にジャンプトレーニングはプライオメトリックスの理論を活用したものです。先月、NSCAジャパン主催のプライオメトリックスコースを受講し学んだことを活用してジャンプトレーニングとS&A(スピード&アジリティ)トレーニングを指導しました。一部分ですが、その指導の内容をご紹介します

<内容>

●プライオメトリックスとは

●バレーボールの体力要素として

●スキルトレーニングの導入

●プライオメトリックスとは

NSCAのテキスト*によると、「筋および腱に備わる弾性要素と伸張反射の両方を利用することにより、その後に続く動作のパワーを増大させること」と書かれています。

例えば”二重跳び”の動作イメージが近いかもしれません。縄を利用してジャンプした後、落下し地面に接地した瞬間に離地(ジャンプ)動作を繰り返します。その「地面に接地した瞬間の離地動作=動作のパワー」と同じ表現だと思います。他にもセミナー中にも”スーパーボールが地面をバウンドして高く空中へ上がる瞬間のような”という表現がありました。この接地ー離地の局面を鍛える際に下腿にSSC(ストレッチーショートニングサイクル)というメカニズムが作用しています。

下腿のパワー発揮に主要な原動力となるのが、下腿三頭筋とアキレス腱。SSCとは下腿三頭筋の瞬間的な伸張ー短縮局面によってアキレス腱にバネのような弾性エネルギーが蓄えられ、そのエネルギーがパワーとなって発揮されます。プライオメトリックスによる特異的なトレーニング効果をスプリントやジャンプ、方向転換などのパフォーマンス向上に利用することができる、というものです。

●バレーボールの体力トレーニングとして

ジャンプの種類として代表的な2種のジャンプはカウンタームーブメントジャンプ(以下CMJ)とリバウンドジャンプ(以下RJ)です。前者は股関節と膝関節と足関節の屈曲ー伸展動作(スクワット動作)を利用してジャンプし、後者は股関節や膝関節はほとんど使わず、足首で跳ねる縄跳びのようなジャンプです。両者はいずれもプライオメトリックスのドリルに含まれますが、これらの動作は関与する関節だけでなく、ジャンプ力強化のメカニズムも異なります。どちらもプレー中、状況に応じて必要とされる動作なので「何を強化するか」というトレーニング目的に沿ったエクササイズ選択が必要です。

プライオメトリックス理論を利用したトレーニングの効果は、CMJとRJ、それぞれ運動様式に違いはありますが、結果として介入後により大きな力積(力×時間)を獲得できるようになったとの報告があります。トレーニングによって方向転換パフォーマンスの向上が複数の研究で報告されているため、短い距離でのステップや切り返し動作が求められるバレーボールではパフォーマンス改善に有効な手段となると考えられます。

しかし、バレーボールの外傷や障害発生のリスクはジャンプの離地と着地時が多いことも考えなければなりません。ポジションによっては高く跳ぶことを求められたり、ジャンプ回数が多い場合、着地の衝撃に耐えうる筋力があるか、着地姿勢に問題がないか(膝が入ったり、完全にしゃがみ込んだ着地など)など量や負荷を考慮する必要があります。

●スキルトレーニングの導入

ジャンプや方向転換の能力の改善は指導者からも選手からも相談される案件ですがケガの予防もしなければならない。そこで「スキルドリル」というものを導入しています。これは着地動作のドリルです。講習を受講してやはり「着地動作の習得」が最重要事項だと確認しました。そこで、適切な着地姿勢の習得を行いながら習熟度に合わせて量や強度を少しづつ増やすプログラムを準備してみました。

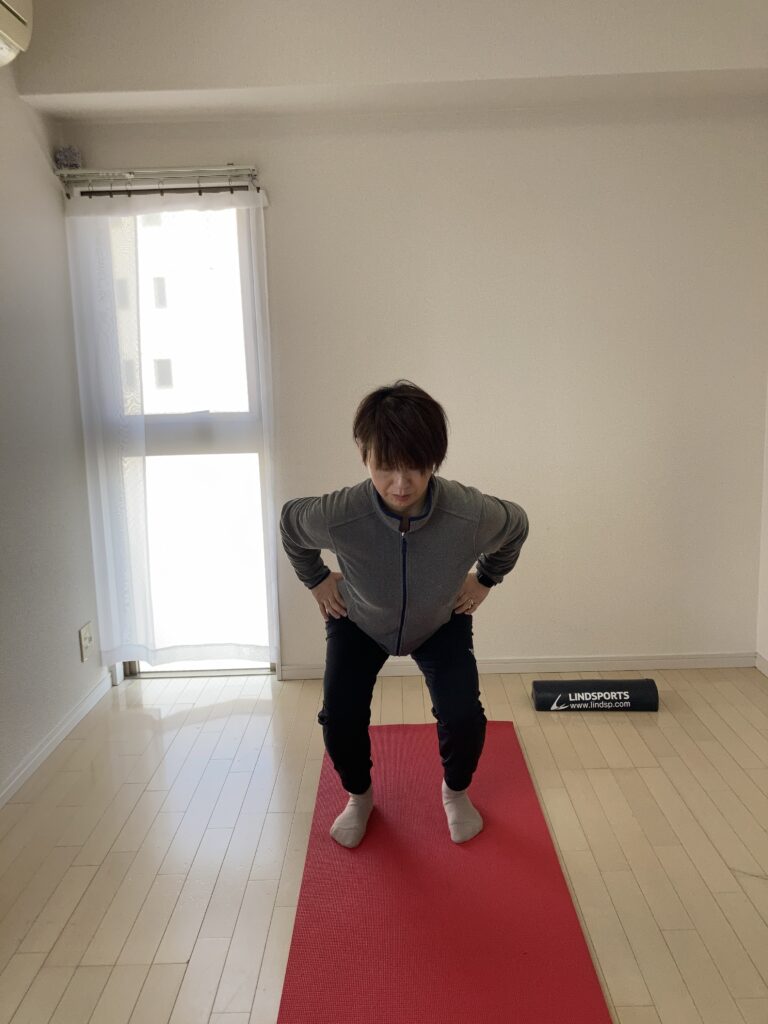

基本はスクワット動作です。パワーポジションと呼ばれる「構えの姿勢」と同じ運動様式、まずこのポジションが取れること。そして「踵に紙一枚分挟む」というキューで指導しています(実際、この言葉を投げかけてもさまざまなスタイルを選手は見せてくれるのでご注意ください)。

スキルドリルの一例です

①スクワット+カーフレイズ:股関節・膝関節・足関節の屈曲ー伸展動作の習得

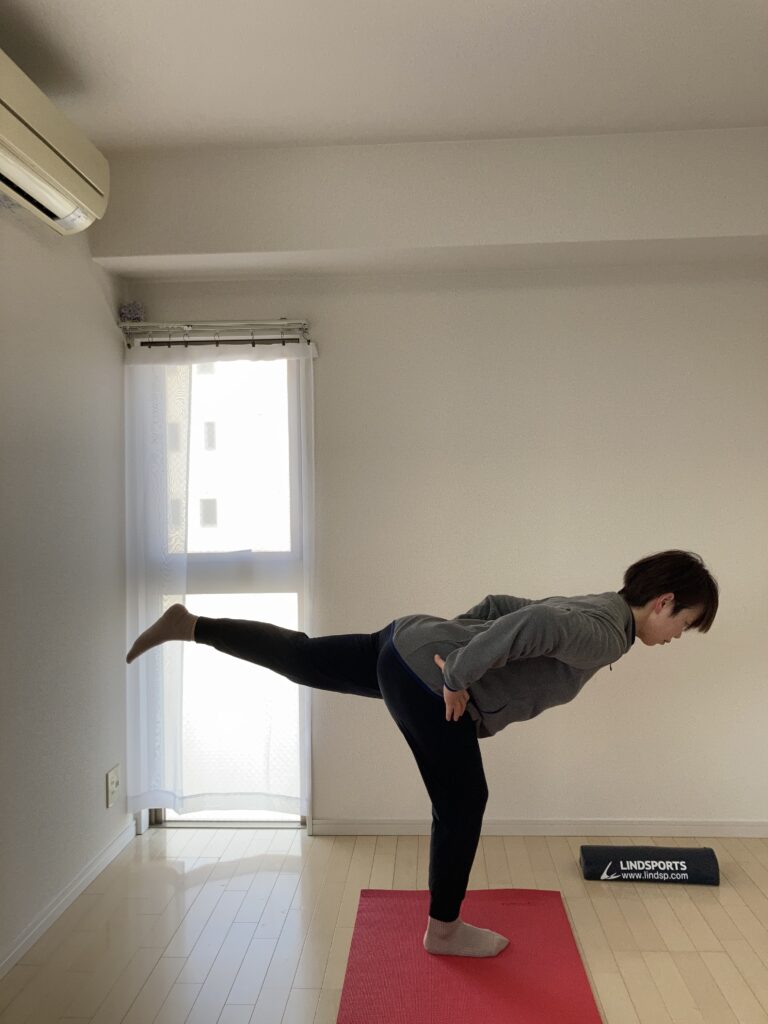

②片脚バランス(1.股関節屈曲/2.伸展)/片脚着地姿勢

片脚でのバランスや着地動作は横方向のトレーニング実施で重要だと思います。ドリルを与える側(トレーナー)が何を目的とするかだと思いますが、意外と選手はできないです。

●まとめ

プライオメトリックスの理論は様々な競技において必要とされる体力要素を向上させるトレーニング方法の1つです。バレーボール競技においてもトレーニングの介入は、パフォーマンス向上に役立つものだと思います。しかしながらそもそも選手の身体的な準備(筋力、バランス能力、関節の安定性など)が備わっていない場合は外傷や障害を招く可能性もあり、コンディショニングの目的から外れてしまいます。フィジカルトレーニングはあくまで技術練習の土台づくりであるということを念頭に置いて、目の前の選手の課題と目的に応じたトレーニング選択を今後も工夫していきたいと思います

*参考文献:NSCA決定版ストレングス&コンディショニング第3版,2010